|

最新更新日:2024/05/12 |

|

本日: 昨日:25 総数:156408 |

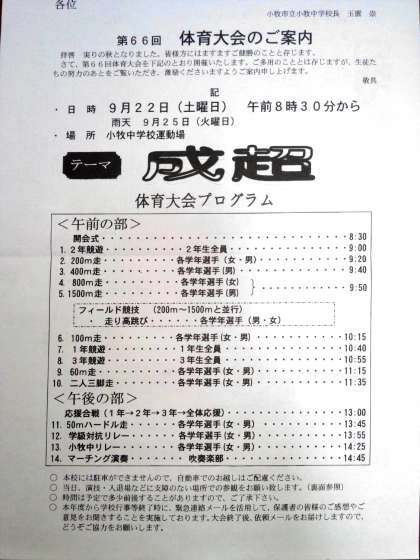

体育大会のお礼

9/22(土)秋晴れの中、第66回小牧中学校体育大会が開催されました。

最初から最後まで、全力で競技に取り組み、全力で応援し、全力で裏方の仕事に励む、牧中生のすばらしい姿が見られました。 たくさんの来賓の皆さんにもご臨席いただき、生徒たちのがんばる姿をご覧いただくことができたことは、保護者としても、とてもうれしいことです。 来賓の皆さま、お忙しい中、本当にありがとうございました。 そして、参観場所には、多くの保護者の皆さんの姿。 真剣に取り組む子どもたちに、大きな声援と温かい拍手をいただき、ありがとうございました。 皆さんの応援が子どもたちに届き、さらにすばらしい体育大会へと導いてくれたものと感謝しています。 「今日一日、全力で取り組んでくれた生徒の皆さんに、 一生懸命、裏方の仕事をがんばってくれた委員会や係の皆さんに、 今日まで支えて下さった先生方に、 励ましてくれた家族に、 感謝の気持ちでいっぱいです」 この、最後の生徒会長のスピーチに、子どもたちの成長が感じられ、感動しました。 しっかりと指導をしていただいた先生方に感謝し、それを受け止める素直な心を持つ子どもたちを誇りに思います。 生徒の皆さん、すばらしい体育大会を、ありがとうございました。 【お知らせ】 「携帯アンケート」に関して、緊急メールが配信されています。 ぜひ多くのご意見を、学校へお寄せ下さい。 皆さまのご協力をお願いいたします。   【市P連】父母と教師のつどい 講演会(2) 講演会のまとめ 第2回(最終回) 講演の内容を、再構成してまとめました。 【演題&講師紹介】 演題:生まれてきたことで100点満点 講師:きくち寛さん ※Webサイトはこちら ●心のふるさと 「心のふるさと」人それぞれにあると思います。 それは、家族や家庭だったり、学校の先生や仲間だったり、いろいろだと思います。 辛い時、苦しい時、「心のふるさと」が支えになってくれます。 子どもたちに温かい「心のふるさと」を作ってあげたいですね。 ●存在を認める 子どもが誕生した時のことを、思い出してみて下さい。 誰もが、この子のためなら、どんな苦労もいとわない、きっと守ってみせる、と心に誓ったことでしょう。 どの子も「生まれてきたことで100満点」なのです。 親は、どうしても減点方式で子どもを見てしまいがちですが、子どもの存在を無条件で認める、受け入れることが大切ではないでしょうか。 ●愛のある世界 いじめは大人の社会でもあります。 それは、愛がない世の中になっているからでしょう。 今、私たちは、勇気や希望が与えられる大人かどうかが問われていると思います。 子どもたちを「奪う側の人間」にしてはいけません。 いじめる子は「奪う側の人間」です。 子どもたちに「与える側の人間」になってほしいと思います。 愛を、思いやりを、与えられる人間になってほしいですね。 ●被災地の方々へ 精一杯がんばっている被災地の方々に「がんばれ」という言葉は使えません。 「大丈夫だよ」という言葉で支えていきたいと思います。 私たちにできることは小さなことかもしれませんが、「風化させない」「忘れない」という気持ちを、いつも持っていたいですね。 【市P連】父母と教師のつどい 講演会(1) 講演会のまとめ 第1回 講演の内容を、再構成してまとめました。 【演題&講師紹介】 演題:生まれてきたことで100点満点 講師:きくち寛さん ※Webサイトはこちら シンガーソングライターとして活動をされながら、中学校での「こころの相談員」の経験を活かして、PTA向けの講演コンサートにも力を入れておられ、経験から生み出される言葉のひとつひとつにとても説得力のある、すばらしい講演でした。 また、7曲のすばらしい歌も聴かせていただき、心に残る講演となりました。 きくち寛さん、ありがとうございました。 ●話を聞くこと 「人の話を聞く」という言い方を、私たちは日常的に使っています。 本当は、「話を聞く」というのは、とても難しいことです。 とくに、「子どもの話を聞く」とき、私たち大人は、じっくり聞くことができません。 ついつい言葉尻をとらえて批判したり、最後まで聞かずに、それはこうしなさいと指示したりしてしまいます。 それでは子どもたちは自分で考えることをしなくなります。 自分が変わろうとしなければ、本当の悩みはわからないのです。 答えは子ども自身が出すのです。 大人はそれをじっと待つことが大切です。 そのために、話を聞くのです。 大人は、すぐに結論を出そうとします。 私たち大人は、子どもの話を聞いているつもりでいますが、結局はしっかりじっくり聞いていないのではないでしょうか。 子どもにも、最初は、自分の本当の悩みが何なのか、わからないことが多いと思います。 断片的に語られる話を聞きながら、大人は、子どものその言葉が「枝葉」なのか「幹」なのか「根」なのか、よく考えなければいけません。 「枝葉」の段階や、「幹」の段階で、早急に答えを求めてはいけないのです。 じっくり「根」まで話を聞いてあげてください。 ●言葉をかける 大人は、いつも正論を言います。 正論ですから、子どもは反論できません。従わざるを得ないのです。 だから、いつも大人は傷つきません。むしろ、優越感を抱いているかもしれません。 しかし、子どもは言われるたびに傷ついているのです。なんとなくモヤモヤした思いを抱えています。 「そんなのダメ」「どうしてできないの」大人は、いつも否定的な言葉を使ってしまいます。 そして、子どもには関係のないことでも、感情的に怒ってしまうことがあります。 また、どうしても結果だけを見て判断してしまいます。 子どもは、そんな大人をよく見ています。 「大人は頼りにならない」「どうせ言っても無駄」という思いを持ってしまったら、心を閉ざしてしまいます。 言葉をかけましょう。 思いを伝えましょう。 頑張りを認めましょう。 子どもから信頼される大人になるために。

|

小牧市立小牧中学校

〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |