来訪者の方へ

新着配布文書

-

2_R7 知事からのメッセージ PDF

- 公開日

- 2025/06/21

- 更新日

- 2025/06/21

-

地震発生時の対応について PDF

- 公開日

- 2025/05/20

- 更新日

- 2025/05/20

-

台風・豪雨時などの対応について PDF

- 公開日

- 2025/05/20

- 更新日

- 2025/05/20

-

- 公開日

- 2025/05/20

- 更新日

- 2025/05/20

-

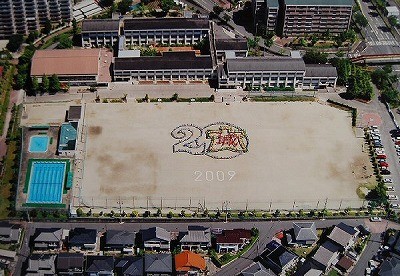

大城小《総合》指導計画 PDF

- 公開日

- 2025/05/12

- 更新日

- 2025/05/12

-

2025年間計画 PDF

- 公開日

- 2025/04/11

- 更新日

- 2025/04/11

-

- 公開日

- 2023/05/26

- 更新日

- 2025/04/08